Après avoir testé l'hybride, j'ai sauté le pas. En septembre der nier, je suis passée au véhicule tout électrique. Non pour l'attrait de la nouveauté, mais pour des considérations écologico-politico-pratiques. En clair : faire des économies de carburant et d'entretien, moins polluer et anticiper la mise en place des zones à faibles émissions qui depuis ont été abandonnées...

En neuf, toujours plus cher que l'essence.

Confort de conduite, zéro bruit, look sympa... Les premières impressions sont plutôt grisantes. Mais j'arrête là, je ne fais pas un essai automobile ! D'au tant qu'après plusieurs mois d'usage le bilan s'avère mitigé. Autonomie limitée, opacité des prix des bornes de recharge rapide, disponibilité relative desdites bornes... Plusieurs aléas ont douché mon enthousiasme. Et pas que le mien, semble-t-il, à voir l'atonie du marché depuis le début de l'année, à 18 % des ventes. Bien loin des objectifs de décarbonation fixés par la Commission européenne, qui a interdit la vente de véhicules à moteurs thermiques neufs à partir de 2035...

Si la voiture électrique peine à convaincre, c'est qu'elle n'est pas encore à la portée de toutes les bourses. Même pour les modèles d'entrée de gamme. II n'existe quasiment aucun modèle à moins de 20 000 euros, hormis la Dacia Spring, dans sa version basique, mais qui, parce qu'elle est fa briquée en Chine, ne permet plus de bénéficier du bonus écologique. Pour une Renault Twingo élec trique, ilfaut débourser auminimum 21000 euros ; 23 000 euros pour une Citroënë-C3. Etonneparle là que de petites citadines. Pour une berline, comptez entre50000 etlOO000euros. Quipeutaujourd'hui payer une telle somrne ?

Personnellement, après moult tergiversations, j'ai opté pour un rnodèle de taille moyenne, davantage destiné à l'usage urbain mais sufflsamment spa cieux pour voyager en f arnille. Dotée d 'une batterie de 64,6 kWh, cette voiture promet une autonomie de 400 krn. Pas la plus puissante ni la plus rapide en termes de charge. Au vu du prix d'achat élevé et de l'incertitude concernant l'usure des batte ries, j'ai opté pour un leasing (ou crédit-bail, qui permet de louer un véhicule pour une durée dé terminée avec option d'achat), avec frais d'entre tien inclus. Coût de l'opération: des mensualités de 300 euros par mois.

En 2024, 59 % des acquisitions de véhicules neufs ont été réalisées grâce à une location de ce type. Pour autant, est-ce rentable ? Pas si sûr... Dans une étude publiée en mars dernier, l'UFC-Que choisir montrait qu'en 2025 « une voiture électrique neuve reste plus chère qu'un rnodèle thermique équiva lent », hors aide à l'achat. « Considérant une durée de possession de quatre ans, les coûts supplémen taires s ' élèvent à 2 900 euros pour un petit véhicule et 4 300 euros pour un véhicule de grande taille. » Ainsi, une Peugeot e-208 reviendrait àsonproprié taire à 6 658 euros par an (5 824 euros de leasing + 834 euros d'électricité) contre 5 298 euros pour un rnodèle similaire version thermique (3 989 euros de leasing + 1309 euros de carburant). Sachant que le kilométrage prévisionnel influe sur le prix du lea sing : plus on prévoit de faire de kilomètres, plus le montant du loyer est élevé...

Certes, il existe des aides. Mais parlons-en! La prime à la conversion a été supprimée, soit une La version 2.0 de l'iconique R5 reste le véhicule électrique neuf le plusvendu en France. EN 2024, 59 % DES ACQUISITIONS DE NEUF ÉLECTRIQUE ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN LEASING. UNE B0NNE AFFAIRE ? PAS SI SÛR... NOBILITE Letempsdevivre Àquoisertdevanter lesavantagesde l'électrique, sans faire d'effort sur les prix? La Dacia Spring est le seul modèle à moins de 20000 euros. 18% La part de marché de l'électrique en France, encore loin de l'objectif gouvernemental de 66% pour 2030. perte de 1500 à 5 000 euros pour les acheteurs. Et le bonus écologique, considérablement réduit, pla fonné à4200 euros contre 7 000 euros auparavant, pour les ménages les moins favorisés. En outre, le « leasing social » - la fameuse « voiture électrique à 100 euros par mois », promesse de campagne d'Ern manuel Macron en 2022 - revient en septembre prochain. Cette formule s ' adresse aux ménages mo destes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieurouégalàl6300 euros. Les leadersdu mar ché français ont d'ores et déjà commencé à enre gistrer des précommandes pour cette offre limitée à environ 50 000 voitures. Sauf que, cette fois, les automobilistes ne pourront plus cumuler le bonus écologique et l'aide du leasing social. Pas sûr, lànon plus, que le dispositif soit accessible aux popula tions précaires, qui en ont le plus besoin.

CHARGE À D0MICILE : 3 À 4 EUROS POUR 100 KM

En revanche, sur le marché de l'occasion, l'élec trique «s'impose déjà comme une solution finan cièrement plus avantageuse », estime l'UFC, qui a calculé qu'«en seconde rnain le propriétaire éco nomisera environ 2 000 euros sur cinqans. Entroi sième rnain, le propriétaire économisera jusqu'à 4 000 euros sursept ans ». Mais c'est sanscompter le risque de panne de la batterie, dont la longévi té moyenne est de 1000 àl500 cycles de recharge. Sachant que son remplacement peut coûter jusqu'à 10 000 euros... Cela fait réfléchir...

Encore faut-il pouvoir recharger son véhicule. Aujourd'hui, 85 % des détenteurs de véhicule électrique utilisent en priorité une installation à domicile, selon l'UFC-Que choisir. Dans mon cas, rna facture d'électricité a logiquement augrnen té, mais j'y gagne, comparé au budget que je met tais auparavant dans l'essence. De fait, pour une charge à domicile, le prix de revient est d'environ 3 à 4 euros pour 100 km. Pour la même distance avec un véhicule thermique, le coût du carburant peut varier de 8 à 15 euros. Petit bémol, pour ceux qui vivent en immeuble, la recharge à domicile est souvent impossible si le bailleur n'a pas prévu de borne. Et les prix de l'électricité pourraient à nou veau grimper... Autre interrogation : le réseau pour rait-il supporter un développement massif de la voiture électrique ?

Dans les faits, les infrastructures sont encore insuffî santespour répondre àlademandecroissante. Selon l'UFC, « un conducteur sans accès à une borne pri vée devra débourser près de 550 euros supplémen tairespar an». Lors de mes dernières vacances, j'ai fait un périple de 1600 km environ. Le prix des re charges m'est revenu à 160 euros. Un rapide calcul montre qu'avec une voiture thermique le carburant m'aurait coûté 50 euros de plus. Une différence re lativement faible. Et c'est sans parler des deux fois où toutes les bornes fonctionnelles étaient occupées - eh oui, ces machines tombent régulièrement en panne, ce qui rallonge les délais d ' attente en période de départen vacances... Et mêmesi, au31 mai2025, la France se targuait de bénéficier de 169106 points de recharge ouverts au public, lesdites bornes sont inégalement réparties sur le territoire.

DE SI L0NGUES PAUSES...

Je savais qu'en roulant à l'électrique je ne traver serais pas la France d'une seule traite. Mais je ne pensais pas faire de si longues pauses... En effet, toutes ces installations ne possèdent pas la même puissance. Les recharges «rapides» et «très ra pides » permettent de reprendre la route après une demi-heure de charge, voire moins, contre plu sieurs heures pour une recharge « normale ». À condition que le modèle soit capable d'accepter de telles puissances. Ce qui n'est pas mon cas, j'en ai fait les frais... Et sur autoroute, je n'avais plus que 200 km d'autonomie.

Enfin, affîrmer que la voiture électrique est «propre» ou «zéro émission» est mensonger. Au quotidien, la voiture électrique, parce qu'elle n'émet pas de pollution, présente certes un bilan carbone positif. D'après l'ONG Transport&En vironnement, les voitures électriques en Europe émettent, en moyenne un peu plus de 3 fois moins de C02que les voitures àessence équivalentes. Mais le processus de production, enparticulier lafabrica tion des batteries, peut-être à l'origine d'une ern preinte écologique considérable. Tout comme leur destruction. Maprochaine voiture sera-t-elle tou jours électrique ? J'y réfléchis déjà.

A quel point la voiture électrique pollue: cette étude offre une réponse claire et sans détour

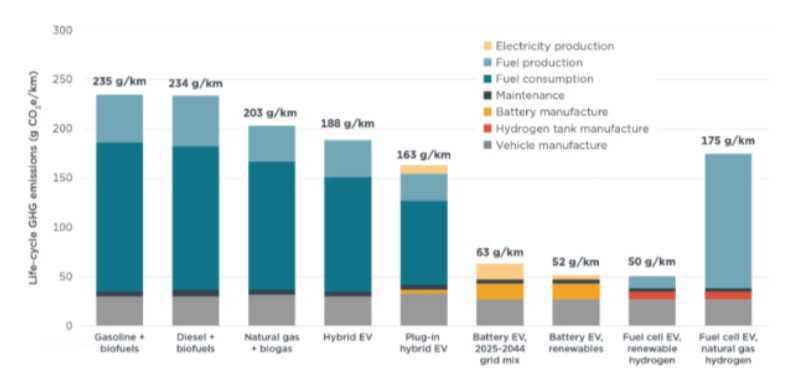

À l’éternelle idée reçue de la pollution d’une voiture électrique, une étude de l’ICCT répond avec un chiffre sans appel : en Europe, une voiture électrique rejette 73 % d’émission de moins sur l’ensemble du cycle de vie qu’une thermique. Un bilan aidé par la décarbonation accélérée du mix électrique, qui accroît l’écart.

Dans la jungle des idées reçues autour de la voiture électrique (incendies répétés, batteries qui ne tiennent pas dans le temps et impossibles à recycler, recharge horriblement longue, absence de borne, etc), une thèse ressurgit fréquemment : une voiture électrique serait bien plus polluante qu’un équivalent thermique. Une théorie retoquée à maintes reprises, mais le Conseil international pour des transports propres (ICCT) enfonce le clou avec une étude extrêmement bien documentée. La conclusion est sans appel : non seulement une voiture électrique est plus propre qu’une thermique, mais l’écart s’accroît plus rapidement que prévu. Une amélioration de 24 % en quatre ans Les chiffres sont là : en étudiant l’intégralité de la vie d’une voiture (de sa fabrication à son recyclage, en passant par 20 ans et 240 000 km d’utilisation) et de l’évolution du mix énergétique européen entre 2035 et 2050, une voiture électrique rejette en moyenne 63 g de CO2 par kilomètre pouvant même être réduit à 52 g/km si elle n’est alimentée qu’en énergies renouvelables.

C’est même une amélioration de 24 % par rapport aux estimations d’une précédente étude, présentée en 2021. En cause : une décarbonation du mix énergétique européen plus rapide que prévu.

Face à elle, une voiture thermique ne peut répondre, avec des rejets de 235 g de CO2/km pour une essence et 234 g/km pour un diesel. Concrètement, une voiture électrique rejette donc entre 73 et 78 % moins d’émissions sur son cycle de vie qu’une thermique.

Cet écart inclut leur fabrication, que l’étude rappelle être 40 % plus polluante qu’un équivalent thermique, principalement à cause de la batterie. Reste que cet écart se comble en 17 000 km, soit l’équivalent d’un à deux ans de conduite. Cet écart se fonde sur le mix énergétique européen ; la France, bonne élève en la matière grâce à son fort taux de nucléaire, devrait encore réduire cet écart. Une étude annonçait même une bascule à 10 000 km seulement.

Les hybrides tentent de sauver la mise : avec 188 g de CO2 rejeté par kilomètre, une hybride « simple » (non-rechargeable) permet de baisser de 20 % les émissions par rapport à une essence ; les hybrides rechargeables, avec une moyenne de 163 g/km, accroissent la baisse à 30 %.

Le cas de l’hydrogène

Plus que l’habituel duel « voiture thermique/voiture électrique », l’ICCT se penche également sur le sujet de la voiture à hydrogène. Deux cas sont retenus : l’hypothèse d’un ravitaillement en hydrogène « vert », produit avec une électricité renouvelable, et une autre avec un hydrogène « bleu », produit avec du gaz naturel.

Avec un hydrogène « bleu », une voiture à pile à combustible devrait rejeter en moyenne 175 g de CO2 par kilomètre, la plaçant entre une voiture hybride et une hybride rechargeable. La bonne surprise, en revanche, concerne une voiture alimentée par un hydrogène « vert », puisque, libérée du poids écologique des batteries, elle promet une moyenne de 50 g de CO2 par kilomètre – légèrement moins que le meilleur cas pour une voiture électrique « à batterie », donc.

Une bonne surprise… qu’il convient de tempérer : l’hydrogène vert n’est encore qu’une chimère. L’ICCT est formel : « l’hydrogène renouvelable produit à partir d’électricité […] n’est actuellement ni produit ni disponible à grande échelle en Europe », et devrait continuer à l’être encore de longues années.

Le cap de 2035 reste obligatoire pour tenir les objectifs climatiques

L’étude conclut par un constat : si l’Union Européenne veut maintenir ses objectifs climatiques, l’interdiction de la vente des voitures thermiques et hybrides en 2035 doit être maintenu – il l’est toujours, mais une clause de revoyure est prévue pour 2026.

Une amélioration du bilan carbone des voitures peut en parallèle être mise en place. L’ICCT évoque une mise en place d’une quantité minimale de produits recyclés ou de matériaux bas carbone, sans oublier un travail continu sur la décarbonation du mix énergétique européen ; certains pays, comme la Pologne ou l’Allemagne, sont encore dépendants des centrales au charbon.

Enfin, les analyses de cycle de vie (ACV) pourraient gagner en transparence et en pertinence, notamment en s’établissant sur les consommations réelles et non homologuées. Ces ACV existent déjà en interne chez plusieurs constructeurs : Polestar et Volvo se prêtent au jeu, tandis que Renault avait fait une démonstration de ses capacités avec le concept-car Emblème, visant à limiter ses émissions totales à 5 tonnes de CO2 sur l’ensemble de sa durée de vie.